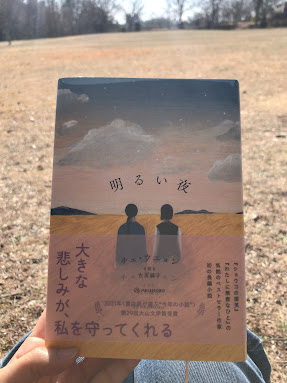

チェ・ウニョン『明るい夜』レビュー

ずっと読みたいと思っていて、でも新刊でなかなか借りられず、思い切って買った本、チェ・ウニョンの『明るい夜』(古川綾子訳、亜紀書房)の感想。

以下は本の紹介。

*****

夫の不倫で結婚生活に終止符を打ち、ソウルでの暮らしを清算した私は、九歳の夏休みに祖母と楽しい日々を過ごした思い出の地ヒリョンに向かう。

絶縁状態にあった祖母と二十二年ぶりに思いがけなく再会を果たすと、それまで知ることのなかった家族の歴史が明らかになる……。

家父長制に翻弄されながらも植民地支配や戦争という動乱の時代を生き抜いた曾祖母や祖母、そして母、私へとつながる、温かく強靱な女性たちの百年の物語。

(https://www.ehonnavi.net/ehon/183171/明るい夜/より)

*****

旅行である友人が言っていたこと。

大切なものはもうすでにある、ということ。

この小説を読みながら、このことを思い出さずにはいられなかった。

面白いことはすでにここにある。

そして大切なことは。

彼女の世代は、小説に出てくる主人公ジウンの母親、ミソンとちょうど同じ。

女性としてのアイデンティティが確固としてあり、それが強固なあまり、私にまで嫁としての役割を色々と期待してくる人間。

息子を助けるためには、なんでも惜しまない人間。

愛情があることはわかると同時に、そこまで踏み込んで息子を理解しようとする感じはない。

問題を認識するのではなく、その存在を無視する。

それは、主人公の母親、ミソンを彷彿とさせた。最近読んだ、ロバート ・コールター『統合失調症の一族』に出てくる、12人の子供の母親、ミミも。

この心理の底にはトラウマがあるだろうことを、ノンフィクションの『統合失調症の一族』では示唆できるにとどまるが、『明るい夜』はそれをえぐり出す。

それが可能なのが、小説という媒体なのだろう。

主人公、現代の韓国女性の心情や考えが微細に描写されるのも印象的だ。

例えば、感情を押さえ込むことを言われてきたせいで、「心がゴミ箱になってた」という話(313頁)。

そして最終的に、結局、自分を苦しめていたのは、夫の欺瞞であると同時に、自分の己に対する欺瞞であったという話(336頁)

これは、フェミニズム的にも重要なテーマに触れているように思う。

後者の部分については、もちろん夫の方の欺瞞が消えるわけではない。

でも、それで己の己に対する関係の部分が疎かになってはいけないということが核心にあるようだ。

つまり、序盤で主人公が、「人生が楽しむべき何かではなく、やり遂げるべき仕事の山のように思えて」(175頁)いたなら、終盤になって、それは結局彼女が、自分の感情を無視してきたからだという答えが導き出される。

このような小説の流れは、作家が日本語版のあとがきで正直に綴っているように(日本語版の方が、ずっと赤裸々に心境が語られているのも印象的だ)、作家自身の葛藤がある出口を見つける過程と併走する過程だったことの表れでもあるのだろう。

それは、羨ましくもある過程でもある。

このある癒しの物語は、その母の、そのまた母の、そしてさらにその母の物語と、地続きになっている。

その、溢れる悲しみと時折の喜びの物語と。

痛みと、それを避けるための鈍麻の物語と。

ここでもちろん、彼女たちが日本の植民地統治時代から朝鮮戦争にかけて続く時代にとりわけ女性として経験することの不合理さと過酷さと来たらない。

その酷い歴史と生から娘を逃れさせるために、女性は女性に、(『フェミニスト・キルジョイ』のサラ・アフメッド的に言えば)プレッシャーをかける=抑圧する、ということ。

それは、母が娘に自分と同じ道を歩んでもらいたくないと思うが故の場合もあり、そうすっきりと行かない場合もあるあが、いずれにせよ、母は娘の「良い生」を願い、愛ゆえに、何かを行ったり期待をかける。

それが、一面では娘にとって暴力となりうるということ。

それは、今もなお、どこででも続いていることでもある。

それでも、作家は最終的には希望を見出す。

人を愛し、信じることに。

その重要性は私も共感するところだ。

けれども、こうして続いてきた母子の物語が、ジウンの次の世代にもつながるかは、また疑問符だ。

そもそも子供を生まない選択があるのが今の世代だ。

親になることの難しさをわざわざ引き受けることがどこに必要というのか?

そんな理由があまりにも消極的なら、こんな——そこに挿入できる言葉は山ほどある——暴力にあふれた世界に、その結果としての気候変動で、人類そのものの未来さえ危うくなっているこの世界に、子供を生み出す必然性はどこにあるのか?

ジウンは一体、どんな選択をするのかは気になるところだ。

最後に、ジウンが伴侶動物と呼ばれる犬猫には溢れる愛情を示し、肉は食べない(食べれない)と設定されている一方で、魚介類や牛乳・卵は食事にしばしば登場するのも、それが大衆的に受け入れられるには必要と判断されたからなのか、作家の生活をそのまま表しているのかはわからないが、考えさせる部分でもあった。

この線引き、批判的認識の不足あるいは欠如は、韓国の知的な(というのは、本や映画に親しみ、文章を書いたりする)女性たちの雰囲気の中で、幾度となく目にし、耳にしてきたものだ。

女たちへの暴力が、動物への暴力と同じ暴力のシステムから生じるものであるということ。

この構造的暴力と認識論的暴力について、作家にも一つ、考えて欲しいと思うのだった。

そうしたら、次にはどんな物語が生まれるだろうか。

コメント

コメントを投稿